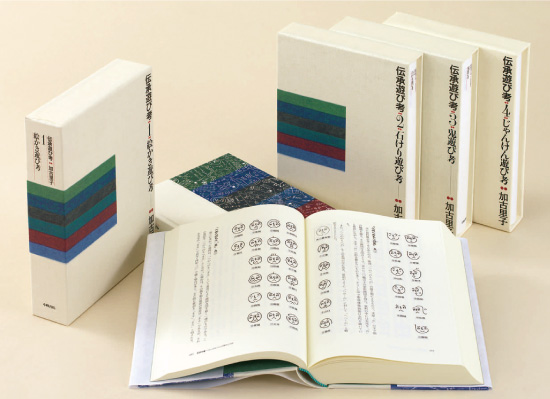

伝承遊び考【全4巻】

本作の完成などが評価され、かこさとしさんは2008年に第56回菊池寛賞を受賞しました。

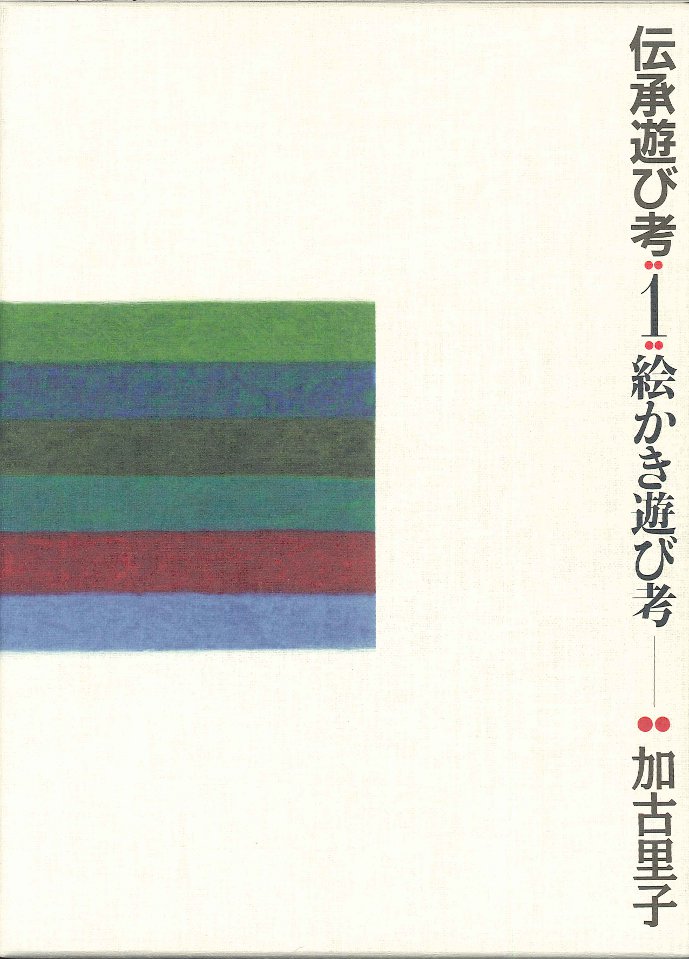

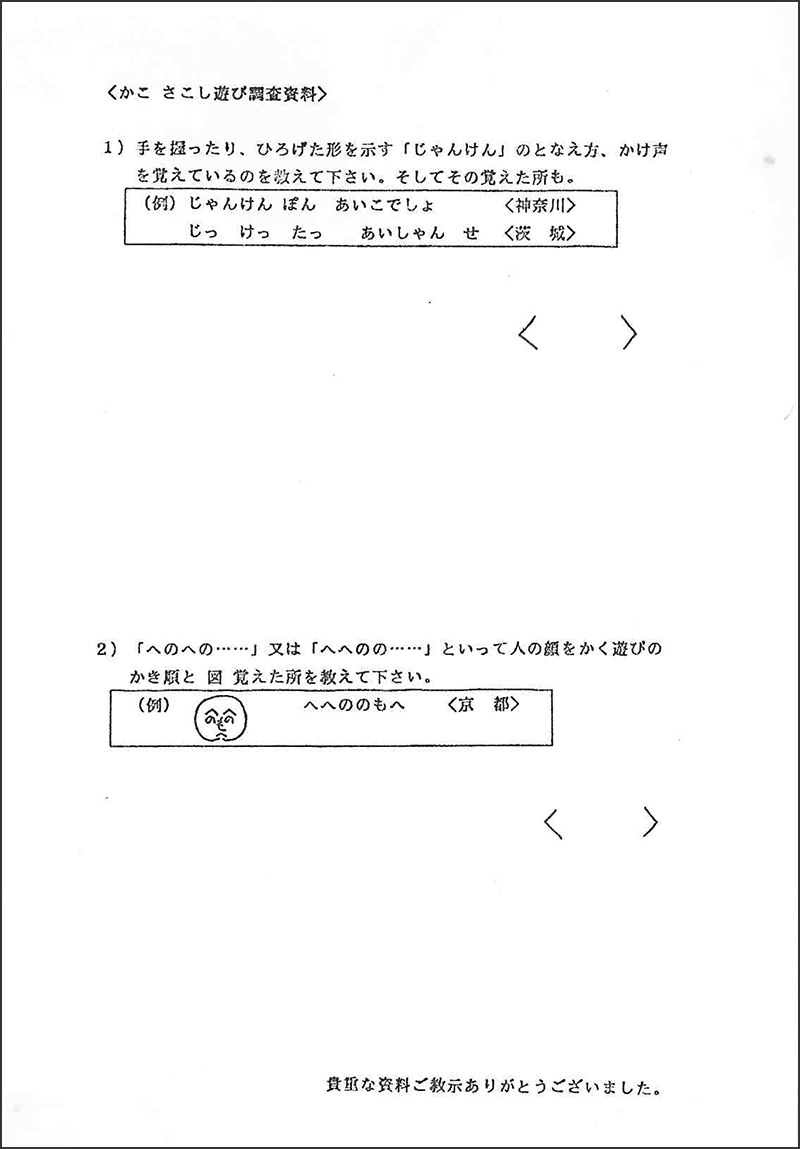

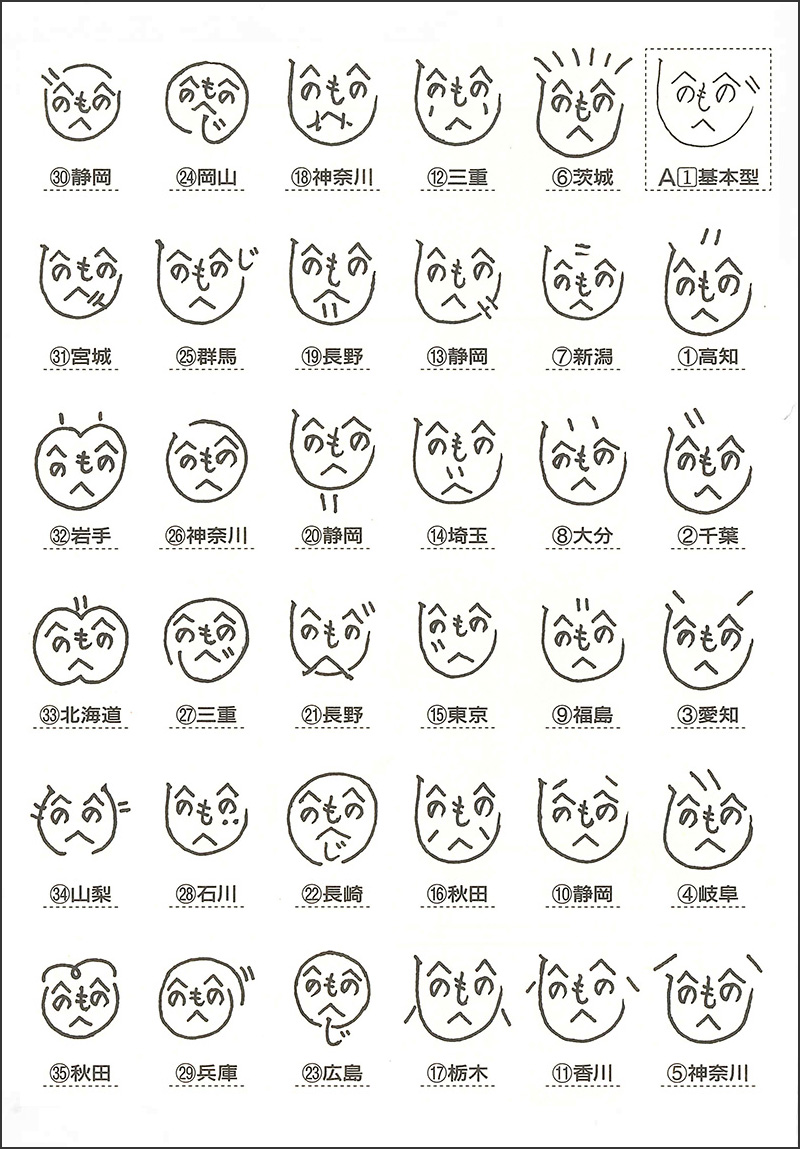

①絵かき遊び考

読者のみなさまからのご感想

「へのへのもへじ」「コックさん」など、子どものころにかいたことのあるたくさんの絵かき遊びが紹介されていて、懐かしい気持ちになりました。同じ絵でも、地域によっていろいろと違うのですね。絵といっしょに絵かき歌とかき順ものっているので、昔を思い出してかいてみました。(60代・女性)

②石けり遊び考

読者のみなさまからのご感想

「石けりとは何者か」という素朴な疑問から、石けり遊びをさまざまな型に分類・分析していき、最終的には石けり遊びから見えてくる子ども像を導きだす。加古里子氏の長きにわたる調査と膨大な資料、子どもに対する真摯なまなざしが、本論考にこの上ない説得力を持たせている。(70代・男性)

③鬼遊び考

読者のみなさまからのご感想

園の子どもたちに新しい遊びを…と思い、資料を探していたところ、この本を見つけてびっくり! 534もの鬼遊びが図入りで紹介されていました。こんなにたくさんの鬼遊びがあるのは、子どもたち自身がみんなで楽しめるよう新しい遊びを造り出してきたからなんだなと思い、感動しました。(20代・女性)

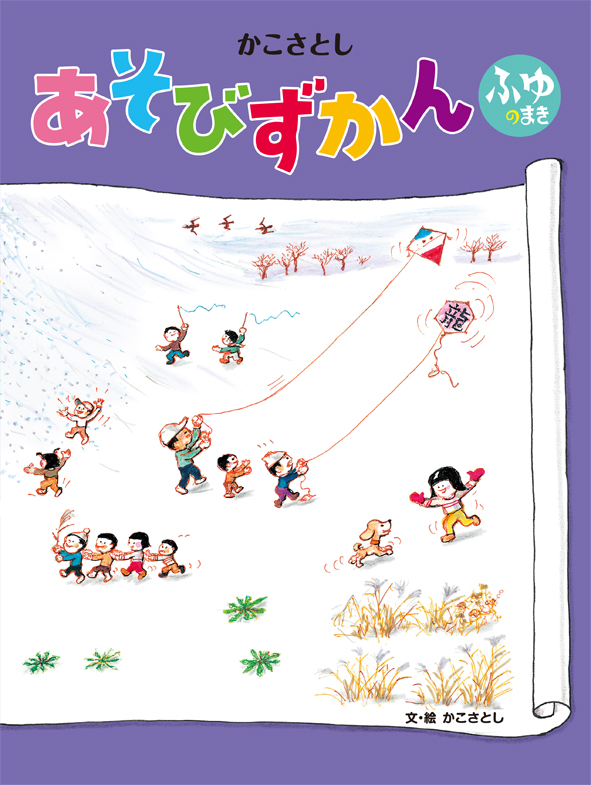

はるのまき

かこさんからのメッセージ

本書は主文をひらがなで記述しているところからおわかりのように、3歳ごろから小学校1、2年生ごろの幼い子どものためのやさしい遊びを選びました。やり方や内容がすぐに理解できて、興味を覚えると自分ですすんで体の各部や指先までうまく使おうとはげみ、もっている知恵や能力を総動員して挑戦を続けます。この面白さに推進された心身のいとなみが、幼い子のよき成長の原動力となってゆきます。どうぞたっぷり春の遊びを楽しまれるよう、はげましていただきたいと念じます。

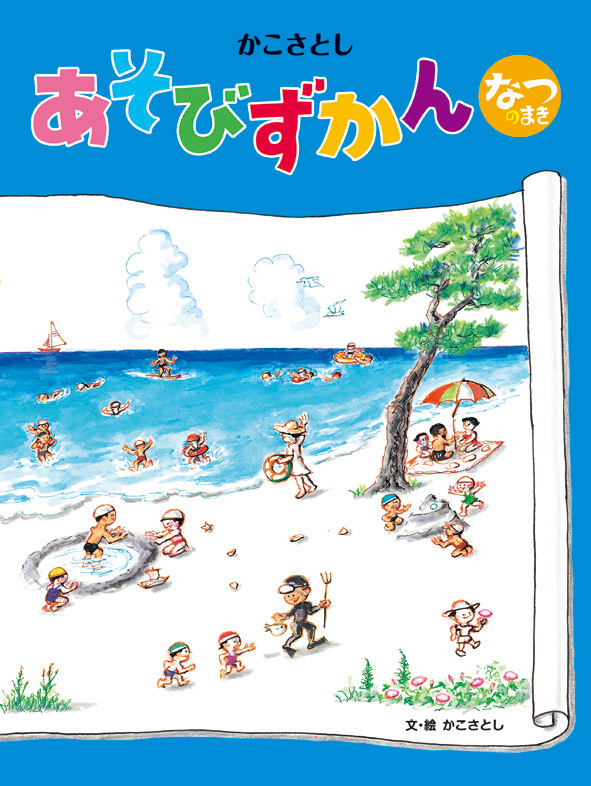

なつのまき

かこさんからのメッセージ

夏は子どもにとって、窮屈な衣服から解放され、自由に行動できるときです。長時間の直射日光に注意しながら、全身の遊びができるよう配慮していただくとすばらしい成長の季節となるでしょう。また、海山や郷里などへ旅行の折、いつもの遊び仲間でない、年齢や言葉や風習の違う出会いがあるかもしれません。こうした種々な交流や経験は、未来に生きる子どものすばらしい糧となります。そうした機会のため、夏の遊びをおおいに活用されるようおすすめいたします。

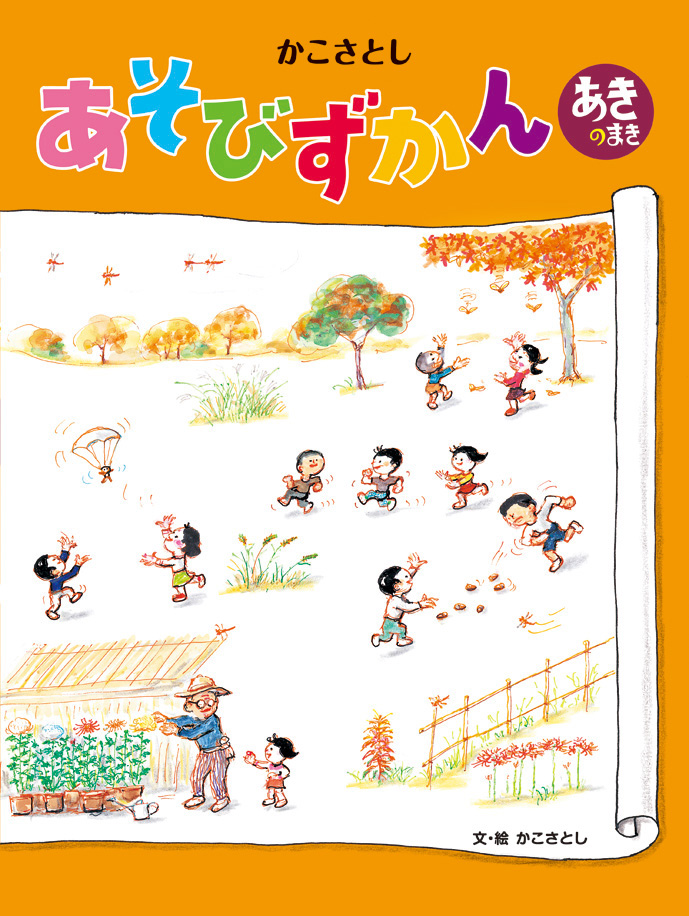

あきのまき

かこさんからのメッセージ

秋は実りの季節。子どもたちの活動もいちだんと深まるときです。植物や昆虫、光や風などの自然の影響だけでなく、ともに遊ぶ子の言葉や声、表情や動きがたがいに働きかけてゆきます。発育途上にある子にとって、周囲の自然や人々との交流や接触が、ひとりひとりの子の総合的な糧となって、成長を支え、促し、実りをもたらしてゆくのです。どうぞ、こうした実りある秋の遊びとなるよう、楽しんでいただければ幸いです。

1月のまき

かこさんからのメッセージ

1月は行事がとくにおおい月です。日本にすんでいたむかしの人たちにとって、1月は一年間の農耕のはじまりの時で、田畑をまもってくださる歳神さまをむかえたり、そなえものをするなどのだいじな行事があるので「正月」といったことを、はじめにのべました。

このように、日本の行事やならわしのうち、この本では、その理由と行事にこめられた人びとの思いやかんがえもあきらかにして、つぎの時代につたえるようにえらびました。むかしの人たちがもっていた力や知恵や心を総動員して、生活をささえようとしたことを、この1月の巻でしっていただきたいとおもいます。

2月のまき

かこさんからのメッセージ

カレンダーや学校の行事など、みな太陽暦(新暦)なのに、各地の行事の中には、旧暦やひと月おくれでおこなわれているものがあります。すべて新暦にすればいいのにという意見もあります。

むかしの人たちは、月のみちかけをもちいて昼と夜の時間や四季の変化をたくみにはかり、まちがいのないように工夫をして、農耕や生活を実行していました。

この旧暦と新暦の関係とちがいを知ることは、太陽・地球・月のうごきをただしく知る機会となります。むかしの暦などとおもわずに、宇宙と人間の生活をかんがえるきっかけにしましょう。

3月のまき

かこさんからのメッセージ

3月の行事といえば、まず「ひなまつり」でしょう。この本にもあるように、「ひなまつり」は中国からつたわった、けがれや病気を人形にうつしてながすならわしや、女の子のひいなあそびなどがいっしょになったものです。

ですから、「ひなまつり」には、むかしの人が病気やわざわいをどんなにおそれ、こまっていたかということと、むかし、男の人が尊重されていた時代に、女の子の成長をいのり、いわっていた人びとの思いがこめられています。

病気の知識や医療が発達し、男も女もおなじように差がなくくらせるようになった現在でも、とてもだいじなことだとおもいます。

4月のまき

かこさんからのメッセージ

4月はサクラの季節です。南北にながい日本列島ですから、3月から5月にかけてサクラがさきますが、中心はやはり4月です。

古代に「花」といえば、ウメでしたが、平安時代からサクラとなりました。また、むかしは、4月はウノハナのさく月という意味で「卯月」といいましたが、それは旧暦のことで、いまの4月はサクラの季節です。

サクラはあたたかい日がつづくと、二、三日でいっせいに花がひらき、十日ほどたつと、すべての花びらがちりおちてしまいます。そのため、人びとはお花見にでかけてサクラの下で食事をしたり、詩歌をつくったりします。

人間は植物から食物や実用品などを得ていますが、サクラにみるように、美の感性や文化にもおおきな恵みを得ているのです。

5月のまき

かこさんからのメッセージ

5月はこいのぼりや武者人形のかざりなど、男の子の成長をいわう行事の月とされています。しかし、中国からつたわったのは、「5月は悪月なので、邪気やけがれをのぞくため、薬草をとり、ヨモギやショウブを軒につるす」ということでした。

いっぽう、5月は田の神さまにまもってもらうため、たかい棒の先にスギの葉をつけ、田植えの目印にしていました。

これらのことがいっしょになって、端午の節句の行事となり、3月のひなまつりが女の子のいわいごとであるのにたいして、男の子のいわいごととなりました。

ちまきなどのたべものも、薬草の類で、その由来は屈原の死をいたむ、かなしい伝説ですから、5月は健康にいっそう注意するようにいたしましょう。

6月のまき

かこさんからのメッセージ

6月4日を「虫歯」に語呂をあわせて「虫歯予防デー」としたのは、1928(昭和3)年のことでしたが、すでに室町時代から、氷もちやかきもち、あられを6月1日にたべ、歯や体の健康をたもつならわしがありました。

また、6月10日を「時の記念日」としたのは、1920(大正9)年ですが、これは、天智天皇のむかし、漏刻という水時計をつかいはじめた日にちなんでいます。

人間の生活にたいせつな歯の健康や時間について、むかしのならわしを今の時代にいきかえらせた行事が6月にあるのは、とてもすばらしいことだとおもいます。

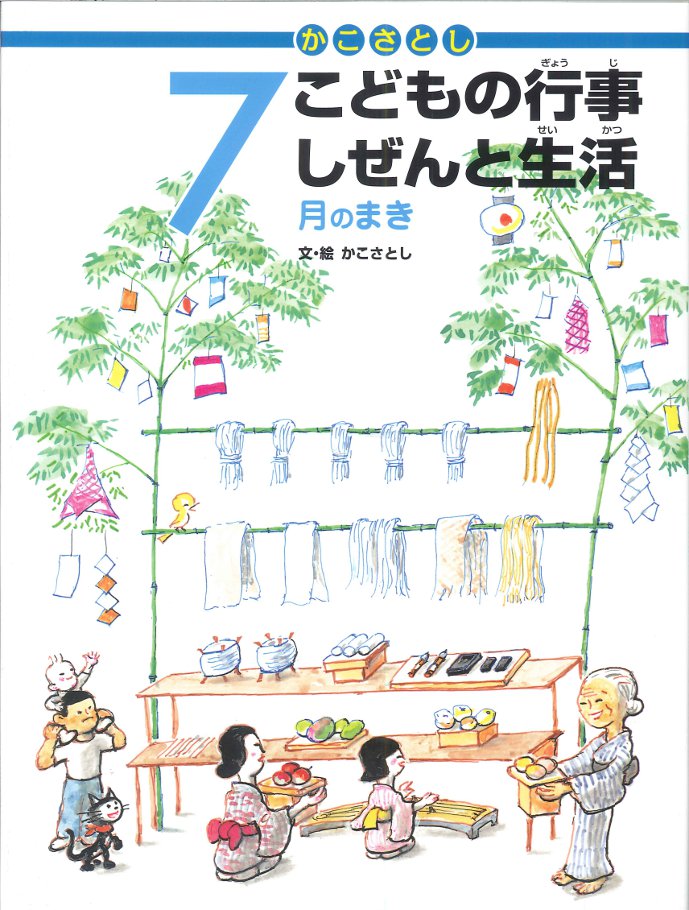

7月のまき

かこさんからのメッセージ

七夕の行事では、雨がふらないのをいのる地方と、反対に「三つぶでも雨がふる」ようにとねがう地方があります。このちがいは、なぜなのでしょうか。

それは、この本にもかきましたが、七夕の行事には、つぎの四つのことがまじりあっているからだとかんがえられます。

①棚機女が布を神さまにささげ、わざわいをのぞくならわし

②なくなった人の霊をむかえ、なぐさめるならわし

③織女星と牽牛星のふたつの星がであう伝説

④技芸や書の上達を星にねがうならわし

①と②では、水で身をきよめるので雨をまち、③と④では、星がみえるよう、晴れをねがいます。

あなたのすんでいるところはどちらですか?

8月のまき

かこさんからのメッセージ

8月の行事というと、夏やすみのこどものためにひらかれる催し物やあつまりがあります。あつい時にご苦労なことです。

しかし、こどもは、大人や親がたのしませなければそだたないものではありません。こどもは、自分でかんがえ、実行し、たのしみ、成長していく力をもっています。必要なのは外あそびの場所と機会で、大人の指導や監督がとくに必要ではありません。

大人の力で安全で健康な社会を整備して、伝承の行事の本当の意味を、形ではなく、人間がいきていく意欲とその姿をしめす時、こどもはそれをみて、いきる力をそなえていくものだとおもいます。

9月のまき

かこさんからのメッセージ

9月はイネのみのりには、たいせつなときです。それなのに、この時期には、たびたび台風がおしよせるので、むかしの人は「二百十日」や「二百二十日」といって、立春のころから注意をはらって、わざわいをふせぐようにつとめていました。

9月は本来、満月や、かおりのよいキクをながめたり、しずかなながい夜をたのしむ季節です。

9月の行事には、わざわいをさけようとする努力やたのしみをひろげたいという人びとのねがいがこめられていることをよくくみとってください。

10月のまき

かこさんからのメッセージ

10月は日本の各地の神がみが出雲大社にあつまり、出雲(今の島根県東部)以外の場所には神がいなくなるので「神無月」とよばれました。各地には、わずかに「えびす」と「かまど神」がのこり、留守をまもるといわれていました。

ところが、西洋では、10月末に死者の霊や魔女や化け物たちが山頂にあつまるという伝説がもとになって、ハロウィンの行事がうまれました。

一方は神がみのあつまりにたいして、一方は悪魔のあつまりというこのちがいは、たんに神話や伝説、空想上のちがいというより、東洋と西洋のちがい、すむ人びとの考えや文化の差違をしめしている例のように思えます。

11月のまき

かこさんからのメッセージ

江戸時代ごろから、あかちゃんは三歳になるとそれまでそっていた髪をのばしはじめて、こどもとしてあつかわれるようになり、五歳になると男女とも正装をし、七歳になると女子は帯をしめるなどしていわいました。これらの習慣がもとになって「七五三」の行事となりましたが、こどもにたいする社会的な考え方がまださだまっていなかった時代に、現在のこどもの発達や教育の立場からみて、きわめてただしい、適切な方法が行事となっていったことは、たいへんよろこばしいことです。

先祖の人たちの科学的な愛情をまなびたいとおもいます。

12月のまき

かこさんからのメッセージ

これまで、一年間のさまざまな行事をみてきました。日本にすんでいた先祖の人びとが、工夫と努力をかさね、神やいのりを心のささえとし、さらに中国などの海外からつたわるならわしをとりいれてきたようすがわかりました。

そのなかで12月の行事にアエノコト、針供養、なまはげがありますが、おなじような行事をほかの月にする地域があることから、ながい年月をかけてつたわっていくあいだに、それぞれの地域にあった形になったとかんがえられます。

こうしたことから、わたしたちの祖先は、いろいろなことがらをとりいれて生活をたもち、その地域と時代にあった行事にしあげてきたことがわかります。

ですから、いまをいきるわたしたちは、ただ古いからではなく、先人がつたえてきた思いの重点はなにかをかんがえ、現在の生活とこれからくる未来にふさわしい行事を、自分たちの手でまもり、つくり、そしてすすめていかなくてはならないのではないでしょうか。

かこさとし 大自然のふしぎえほん【全10巻】

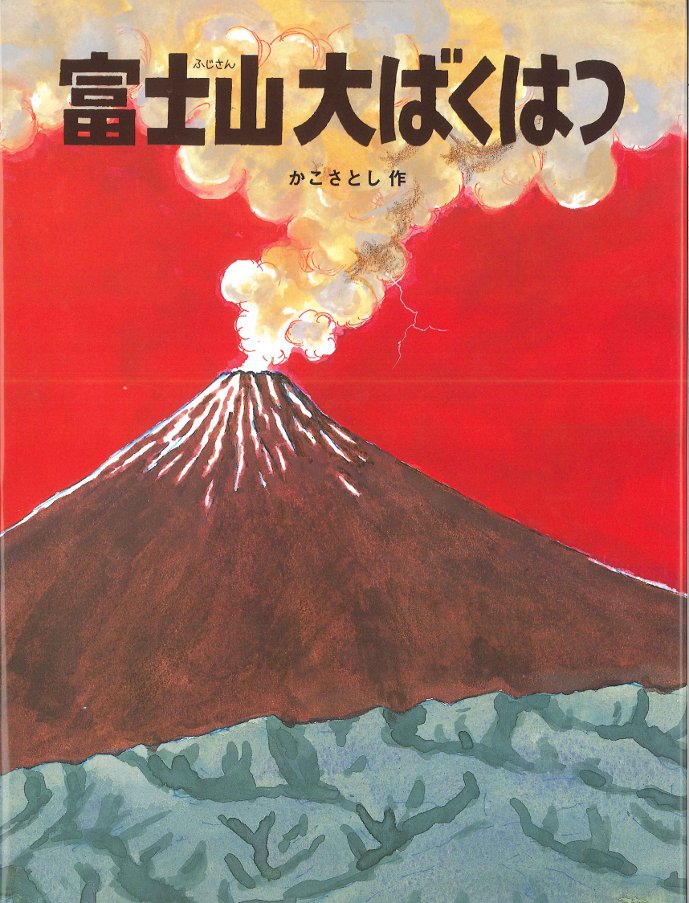

富士山大ばくはつ

かこさんからのメッセージ

これまで、富士山のことをかいた本は、とてもたくさんあります。しかしその美しさについて述べている本では、科学的な山の見方がきわめて少なく、富士山という火山をかいたものでは、なぜ人々がこの山にひかれるのかについてふれていないのが、とてもざんねんでした。

それで、富士山のようにやさしく、スマートな科学の本をつくりたいと、6年ほどの間、かきなおして、ようやく『かこさとし 大自然のふしぎえほん』シリーズの第1冊目としてお目にかけることができ、幸いです。

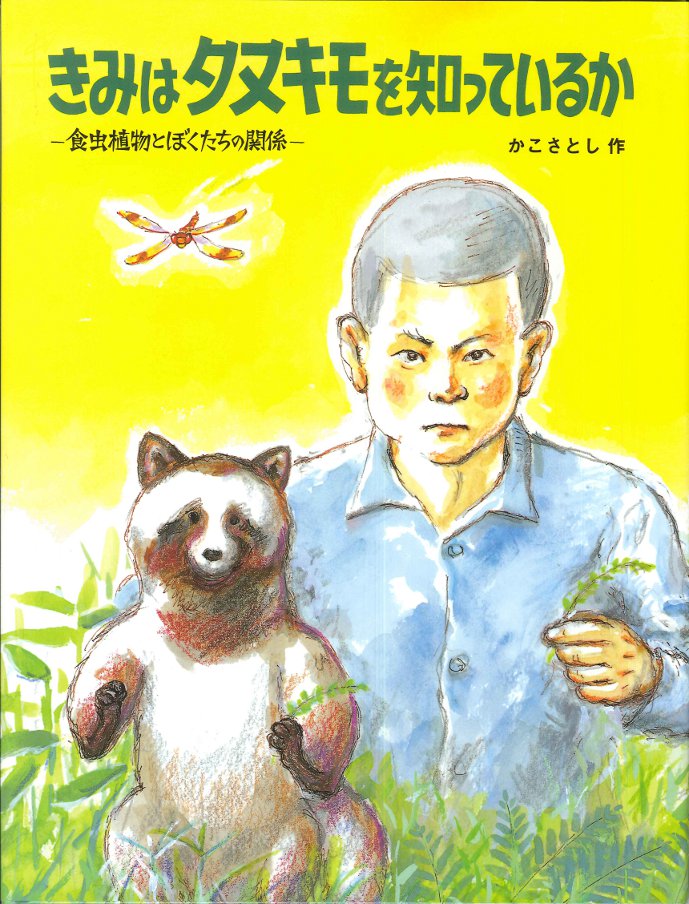

きみはタヌキモを知っているか

かこさんからのメッセージ

ぼくが、タヌキモという名前を知ってから、もう60年以上もたちました。そのあいだ、たくさんのこん虫や動植物から、たくさんのこと、環境や公害や健康や生きることなどについて、教えてもらいました。ご恩返しに、その昔のことから書かせてもらいました。そのきっかけとなったエイさんですが、戦争にいってなくなり、一人残った奥さんの家も私の家も、戦災で焼けてしまい、そのあとのようすをお伝えできないのが残念です。おゆるしください。

*エイさん かこさんがこどものころ、沼へつりに連れていってくれた人。その沼でかこさんはタヌキモに出会った。

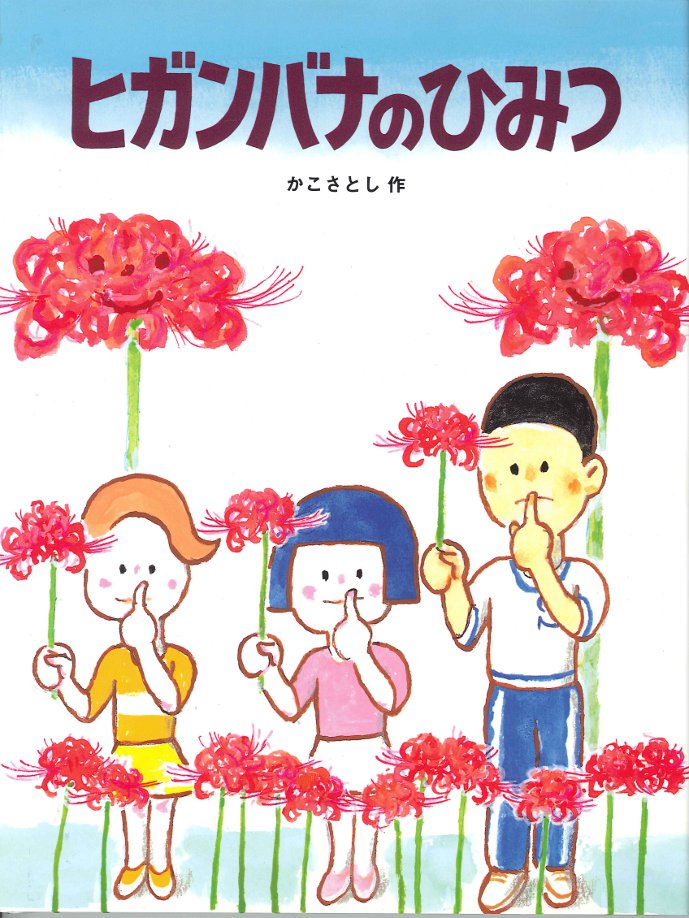

ヒガンバナのひみつ

かこさんからのメッセージ

1934(昭和9)年、東北地方の冷害と飢饉が伝わり、全国に新聞社の救援金が募られた。福井から東京に転校して間もない、小学3年生の私は、級友3人と語らい、何を思ったか横丁の納豆問屋にとびこみ、売らせてくれと頼んだ。理由を聞かれ、売ったお金を東北に送りたいといったら、太ったおばさんが急に涙ぐみ、一銭も持っていないのに、商品の山とカゴまで貸してくれ、売り方をこまかに教えてくれた。こうして家々を訪ね、たどたどしく話をすると、どこの家でも快く買ってくれ、たちまち売り切れて、それから4人で入金を算術して、夕方おばさんから差額をもらった。

こうして一週間、総額は忘れたが、物を売るとこんなにもうかるのかという印象の4人の労賃を、なんと新聞販売店に持っていった。果たしてきちんと担当部署に届いたかわからないが、大人も子どもも、疑うことを知らぬ、貧しいが人情あふれる時代であった。このとき、あるおかみさんがしてくれた、ヒガンバナを掘って、飢えをしのぐ話が、私の心につきささった。

本書を書きながら、私の脳裏を、このときの納豆とおかみさんの話が何度も伝来した。

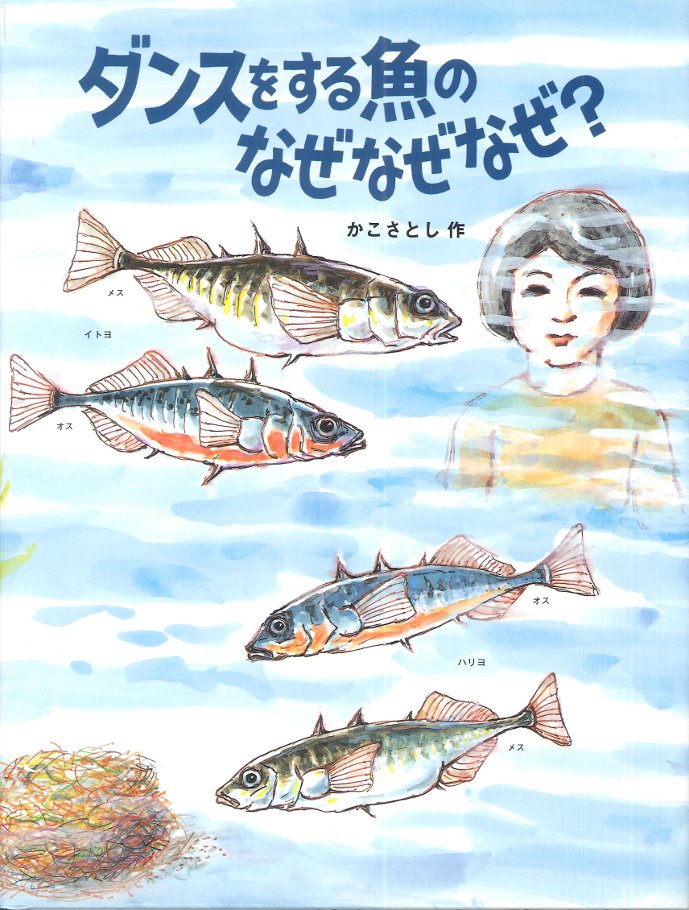

ダンスをする魚のなぜなぜなぜ?

かこさんからのメッセージ

戦火で家を失った20代のころ、家をつくる夢をミノムシやカタツムリの童話にたくしていたとき、巣をつくる魚を知りました。しかし、その空想を打ち砕いたのは、トゲウオの生態を動物行動学に発展されたティンバーゲンさんの業績です。ダンスをする小さな魚から生物の本質や人間の生き方におよぶこのノーベル賞の研究は、その後20年以上、私の心の大きな支えとなりました。

もしこの本を読んでくださった方の中で、将来お父さんになる人は、イトヨにまけぬ立派なお父さんになってください。もし女の人だったら、イトヨみたいに働きもので、勇気のある、そして、ダンスのできる(?)すてきなおムコさんをみつけてください。トゲウオたちにかわって、私からのおねがいです。

*ティンバーゲン(1907-1988)オランダ生まれの動物学者。1973年ノーベル賞を受けた。多くの研究のほか、ドイツに抑留中に書いた2つの童話で知られている。

クラゲのふしぎびっくりばなし

かこさんからのメッセージ

1950年代、私は川崎市の臨港地区にある工場で働いていました。敗戦後の復興のため、粉塵、排煙、騒音の中、なぐさみのひとつは運河べりで過ごす昼休みでした。海水はまだきれいで、水紋とクラゲの乱舞をあかずながめていました。夜の寮でのもうひとつの楽しみは、伝承わらべうたをしらべることでしたが、「お月さん、ももいろ 誰がいうた あまがいうた あまの口ひきさけ」(四国)というのを知って、びっくりしました。秘められた伝承によれば、「モモイロサンゴに対する厳しい権力者の秘密管理と搾取」を暗に述べていることを知り、わらべうたのすごさを知りました。

若いころ出会った、このクラゲとサンゴが、50年後ようやくこの本でつながることができ、思いを新たにしています。

モグラのもんだい モグラのもんく

かこさんからのメッセージ

小川が庭の西と南に流れている北陸の小さな家で、私は生まれました。幼児時代、この庭にできる土の山が、モグラくんを知った最初でした。

戦争中の中学生時代、学校農場で作業していた時、たい肥の中にモグラくんの巣をみつけました。裸の子を生物好きの友人が、ポケットにおしこんで、ニコニコしていたのを覚えています。

それ以来、ずいぶんモグラくんとはご無沙汰していたわけですが、今回ゆっくり接することができ、とても懐かしい、そして少し悲しい気がしているところです。

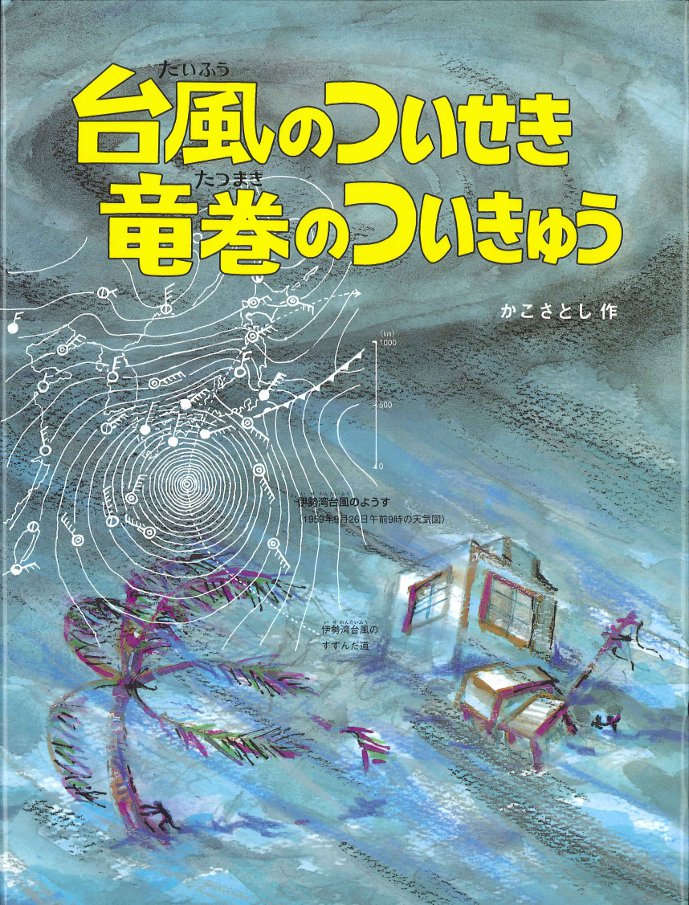

台風のついせき 竜巻のついきゅう

かこさんからのメッセージ

北陸生まれの私が、小学2年の時関東に住むようになって、はじめて台風の恐ろしさを知りました。特に太平洋戦争後、たびたび来襲する台風と、その水害の救援のお手伝いをするようになってから、気象や天気の変化に関心を持つようになりました。しかし、その知識も考え方もいたっておそまつで、台風を悪魔の化身とか、竜巻を台風の同類ぐらいにしか思っていませんでした。その後、多くのすぐれた研究や科学者の記録を知るようになり、誤りを正していただいたうえ、ものすごい力を持った大自然そのものから、いったい人間は何をしたいのか、どうしようというのか、その扱いや対応が問題なのだと教えられてきたように思います。

天地のドラマ すごい雷大研究

かこさんからのメッセージ

この雷の原稿をいそいでいる最中、アトリエのはなれに泊まった娘の友人親子が、深夜、天井の激しい物音で寝られなかったとのこと。それからが大変で、手をつくして探索した末、ようやくつきとめたのが、三匹のハクビシン。野生のものか、逃げたペットなのかは不明でしたが、その昔、樹上と雲間をかけめぐった雷獣の元がこのハクビシンといわれていて、六足二尾ではなかったけど、爪は極めてするどいものでした。悪臭と汚染のため、はなれは取り壊し、原稿の遅れで数日徹夜となるなど、やはり「伝説の獣でも雷は恐るべし」と思い知りました。

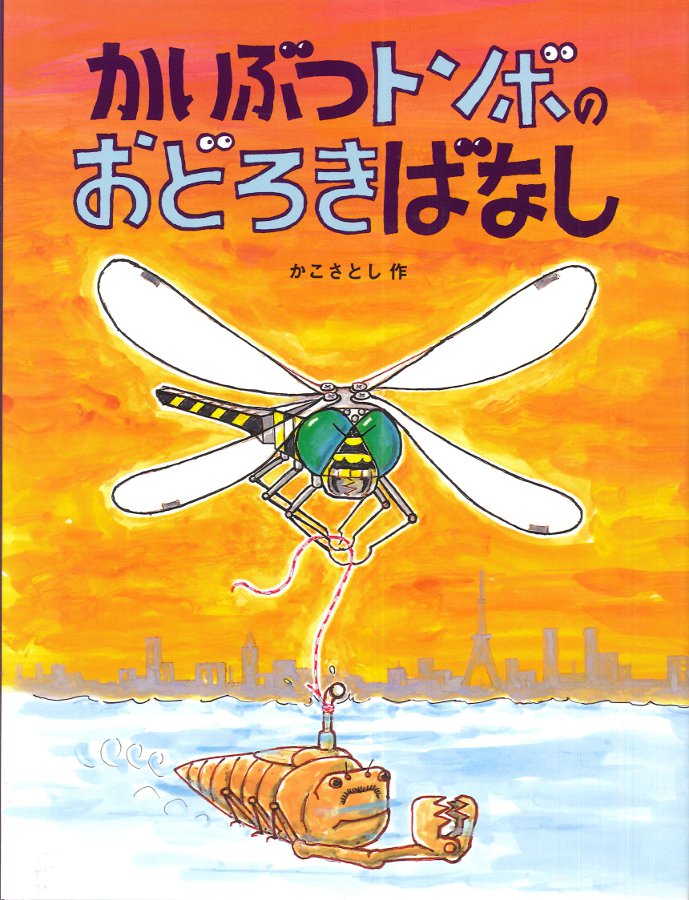

かいぶつトンボのおどろきばなし

かこさんからのメッセージ

幼年時代、玩具も雑誌もない家だったので、野山の虫や魚が私の遊び友達でした。おかげでトンボ少年から中学に行く頃は航空士官を目指すヒコウ少年となりましたが、近視が進み、軍人の道が断たれ、敗戦で生き残ることとなりました。

この本をかきながら70年ぶりになつかしいトンボたちに出会い、あふれる思いでいっぱいでした。

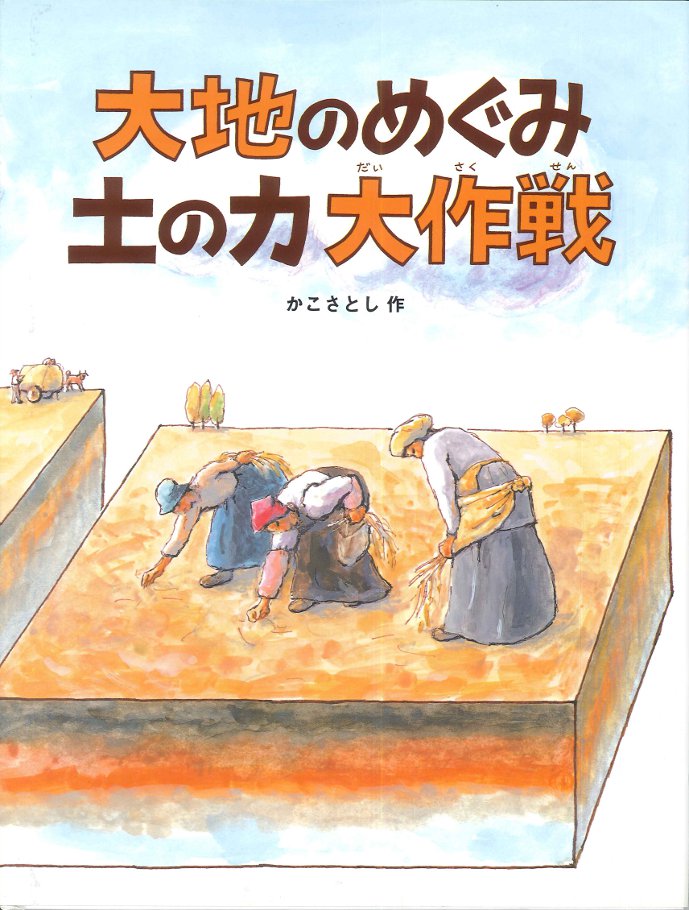

大地のめぐみ 土の力 大作戦

かこさんからのメッセージ

戦災・敗戦の東京を脱し、私の一家が郷里に帰り、小さな農地で生命を保とうとした折、用具も経験もなかったため、農耕の援助を隣人に頼んだところ、耕作権を手放したとして農地委員会が苗をふみつけて農地をうばい、制止しようとした父母を泥田に倒した。それからどのように私たちが食料を求め、飢えをしのいだかは、恥ずかしくて述べられないが、道を歩めば今なお、この草はまあまあで、これはエグく、こいつはダメと選択する私のクセとなって残っている。この時以来、私はひそかに日本の農地と農業に関する事項を調べ、錯乱怪奇なその根源を知ろうと努めてきた。この間、30代の8年間、フミン酸の研究を行ったこととともに真に土地を守るのは誰で、何が食料をゆがめているのかの実態を学び得て、これらが本書を書く陰のささえとなった。

かこさとし お天気えほん【全5巻】

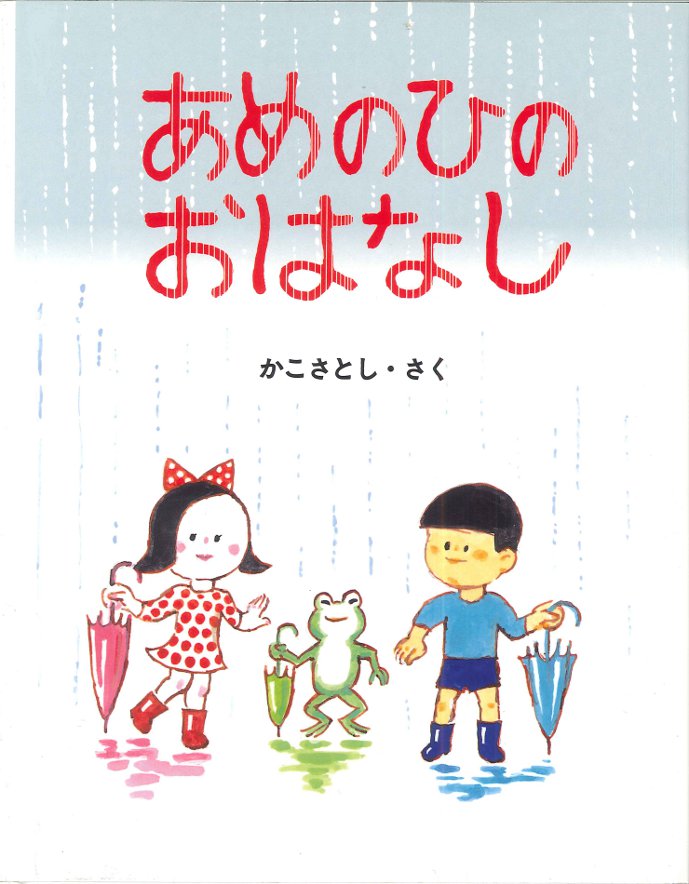

あめのひの おはなし

読者のみなさまからのご感想

雨の日にかさをさしてお母さんを迎えにいくというシンプルなストーリーが、2歳の娘にちょうどよかったです。絵のこまかいところに工夫があって、くりかえし読んでも楽しめます。みんな自分に合った色のかさを持っていて、カラフルで楽しいです。(30代・女性・女の子2歳)

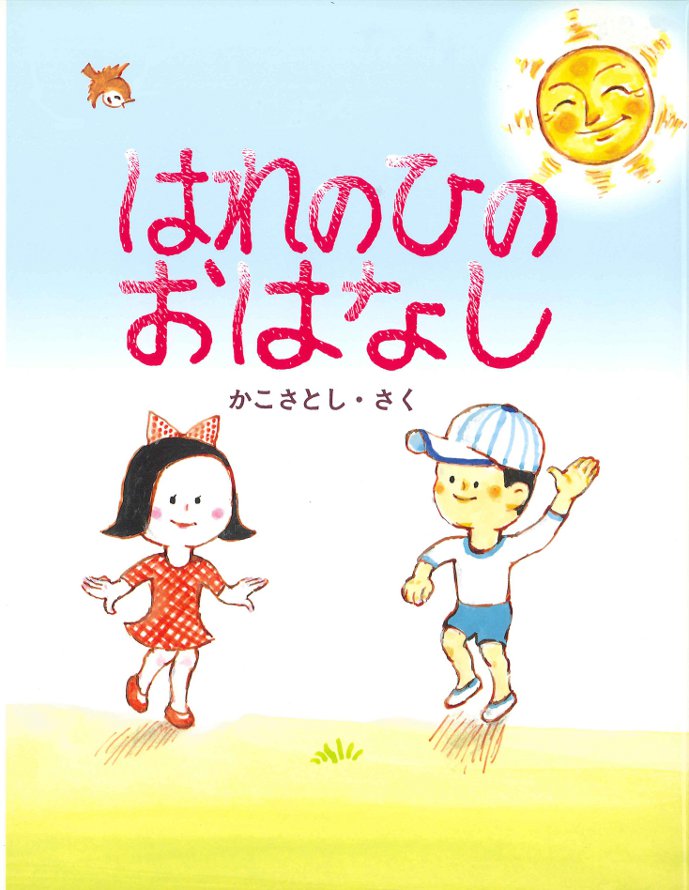

はれのひの おはなし

読者のみなさまからのご感想

雲一つない晴れの日、外に出て思いっきり遊ぶ子どもたち。子どものころを思い出して、懐かしい気持ちになりました。今はこんな風に子どもたちだけで遊ぶことは難しくなりましたね。子どもがのびのび遊べる世の中になればいいなと思いました。(50代・女性)

ゆきのひの おはなし

読者のみなさまからのご感想

みんなで雪だるまを作ったり、雪合戦で遊んだり、雪の日ならではの遊びがとっても楽しそう。雪なんてめったに降らないところに住んでいるので、絵本で体験した気分になれました。息子は、雪だるまたちが動き出す場面が特にお気に入りです。(30代・女性・男の子2歳)

かぜのひの おはなし

読者のみなさまからのご感想

かざぐるまが大好きな娘に読んでみました。いつも買ったものをあげていたので、自分でも作れるの?と驚いていました。たこあげも楽しそう。風が強くないとできない遊びですね。みんなの目がぐるぐるになってしまうところで大笑いしていました。(30代・女性・女の子3歳)